�����k�����X�^�[�g����������̂��H

���Â��K�v�ȃP�[�X�����Q���c��P�[�X�ł́A���k���͎��̒���ɍs�����Ƃ͂���܂���B

���̌�A���@�E�ʉ@���I������^�C�~���O�A�܂��́A��t���u����ȏ��w�I�ɉ������߂Ȃ��v�Ɣ��f���Ď��Â��X�g�b�v�����^�C�~���O��������n�߂܂��B

�������A��t���u����ȏ��w�I�ɉ������߂Ȃ��v�Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A����Q�ɂ��Ēm���Ă����Ȃ��Ă͂����܂���B

���ǂ��c��ꍇ�̎��k�ɂ��ďڂ����������Ă����܂��B

1. ���ǂƂ͈قȂ����Q�`���ǂ��c���������ł͔�������Ȃ�

���Â��Ă����炸�A�c���Ă��܂��Ǐ�̂��Ƃ��u�����v�ƌ����܂��B

�����āA��ʎ��̂ł́A���Â����Ă����S�Ɋ��������̂ɏ�Q���c�邱�Ƃ��悭����܂��B

���ǂ��c�����ꍇ�ɂ͎��k���͂ǂ��Ȃ�̂��H�ɂ��ẮA�����z�ɑ傫�ȍ����ł�|�C���g������܂��B

����Q�����ł��B

�u����Q�v�Ƃ��ē����F�肳���A���Q�����z�̎Z��Ɋ܂܂�Ă��܂��B

�P�Ɏ����Ō��ǂ��c�����Ǝ咣���Ă���������܂���B

���̂��߁A��t����������߂Ȃ��ƌ���ꂽ�ꍇ�ɂ́A����Q�̔F��ɂ��Č������Ă��������B

1-1 ���ǂ��c��ꍇ�͎��k������O�ɂ�邱�Ƃ�����`�f�f���̍쐬�ƔF��

��t�Ɂu����Q�f�f���v�̍쐬�����肢���܂��傤�B

�f�f���̓��e�͏d�v�ł��B

�f�f���̓��e�ɂ���āA�Ǐ���Q�ʓ����\�̉����ɊY������̂����f����܂��B

�ꍇ�ɂ���ẮA��ԒႢ�����ɂ����F�肳��Ȃ����Ƃ�����܂��B

�����F����s���̂͑��Q�ی������Z�o�@�\�̒����������ƂȂ�܂��B

�F��́A���ނ����̐R���Ō��܂�̂��ʏ�ł�����A��t����������Q�f�f�����ƂĂ��d�v�ɂȂ�̂ł��B

��t�ɂ͋�̓I�ȏǏ��`���A�ڍׂȏǏ��f�f���ɏ����Ă��炢�܂��傤�B

1-2 ����Q�̓����Ƃ́H�����\���牽���ɂȂ�̂��m�F���Ă�����

����Q�̓����͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��H

���L�̕\���Q�l�ɁA�����̏Ǐ����̌���Q�ɓ��Ă͂܂�̂��H�m�F���Ă����܂��傤�I

�u����Q�ʓ����\�E�J���\�͑r�����iH22.6.10�ȍ~�����������̂ɓK�p�j�v

�Q�l�F����Q�̓����y�ь��x�z�`���y��ʏ�

2. ���ǂ��c��ꍇ�ɂ͂ǂ�ȑ��Q�������ł���́H�傫��3����

�����������e�́A�傫��������Ɖ��L�̂R���ڂɂȂ�܂��B

- �ϋɑ��Q

- ���ɑ��Q�E�편���v

- �Ԏӗ��i���ʉ@�Ԏӗ��A����Q�Ԏӗ��j

�Ȃ��A���ǂ��c��Ȃ��l�g���̂Ƃ̈Ⴂ�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�����̉�엿���v���X�����i�A���A�����ӊ�ł͋K��͂Ȃ��j

�편���v���v���X�����

���ǂɂ��Ԏӗ����v���X�����

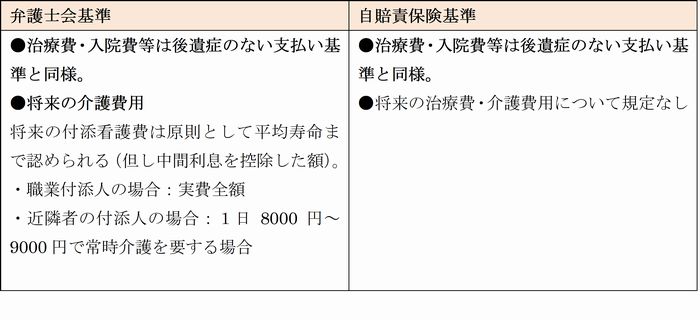

3. ��ɂ���Ď�����z���Ⴄ�`�����ӊ�ƕٌ�m�����r

�����z���Z�o���邽�߂̊�ɂ́A�����ӕی���A�C�ӕی���A�ٌ�m��������܂��B

���̂��߁A��������Q���c�����P�[�X�Ŕ�r����ƁA��ɂ���Đ������z�ɈႢ���o�Ă��܂��B

�����ł͎����ӊ�ƕٌ�m�����ɏo���܂��B

������Q���c��ꍇ�̏��Q���̂̎x�������

�����@�{�s�ߕʕ\�T�A�U

�Q�l�F�����ԑ��Q�����ӔC�ی��̕ی������y�ю����ԑ��Q�����ӔC���ς̋��ϋ����̎x����`���y��ʏ�

�ٌ�m��̕����������炦�邱�Ƃ�������܂��B

����Q�����Ƃ��̈Ԏӗ����݂�Ɣ{�ȏ�ł��B

����Q����������ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�Ɉ˗����Ď��k���͍s���ׂ��ł��B

4. ���k���̃|�C���g�I�ٌ�m�Ɉ˗����ĕٌ�m���Ő�������������

����Q�̏ꍇ���ʏ�̏��Q���̂Ɠ��l�ŁA�ی���Ђ���Ƃ���x������ٌ͕�m�����Ⴂ���̂ł��B

���݂ɁA�ٌ�m���i�ٔ�����j�ł̐����ٌ͕�m�����A�܂��͍ٔ��ƂȂ����ꍇ�ɂ̂݉\�ƂȂ�܂��B

�����ł��ٌ�m���ɋ߂Â��邽�߂ɁA�܂��͈�x�����̏ꍇ�̔����z��������ɂȂ邩���v�Z���Ă݂�Ƃ����ł��傤�B

���̂����Ō����J�n���Ă݂ĉ������B

�������A����Q�̏ꍇ�́A�v�Z�����G�����z�ƂȂ�܂��B

�����ł́A�v�Z���������Ƃ������������A�ٌ�m�Ɉ˗����������������Ⴂ�܂��B

����Q���F�肳��Ă���ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�Ɉ˗������ق����茳�ɓ��邨���������Ȃ邽�߁A�ٌ�m��p�̐S�z�͕K�v�Ȃ��ł��傤�B

�܂��͔�p�̂��Ƃ��܂߂ĕٌ�m�ɑ��k���鎖�������߂��܂��B

5. ����Q�̏ꍇ�̎��ۂ̑��Q�z�́H�`�v�Z��

�ł́A���ۂɃV���~���[�V�������Ă݂܂��傤�B

�@�ϋɑ��Q�{�A���ɑ��Q�i�편���v�܂ށj�{�B�Ԏӗ��i���ʉ@&���ǁj�~�i100-�ߎ������j��100

���၄����Q�����鏝�Q���́i�ٌ�m���j

����

�ԓ��m�̎���

��Q�҂͕Ў���������ǂ�

�ߎ�����

| ��Q�� | 10�� |

|---|---|

| ���Q�� | 90�� |

��Q��35�Βj����Ј��Ō���40���~

| ���̂ɂ��x�Ɗ��� | 11���� |

|---|---|

| ���@ | 280�� |

| �ʉ@ | 95�� |

�@�ϋɑ��Q�F���v�F425��9900�~

| ���ʉ@���Ô� | 210���~ |

|---|---|

| ���@�G�� | 42���~�i1,500�~�~280���j |

| �t�Y�Ō�� | 170���~�i�E�ƕt�Y150���~�A�ߐe�ҕt�Y20���~�j |

| ���ʉ@��ʔ� | 3��9900�~ |

�A���ɑ��Q�F���v�F6432��3838���~

| �x�Ƒ��Q | 440���~������40���~�x�Ɗ���11�J�� |

|---|---|

| �편���v | ����Q����5���ŘJ���\�͑r������79�� |

��Q�҂�35�Ȃ̂ŏA�J�\�N����67�܂ł�32�N��

���C�v�j�b�c�W����15.8027��40���~�~11�J���~0.79�~15.8027��5992��3838�~

�B�Ԏӗ��F���v1780���~

| ���ʉ@�Ԏӗ� | ���@�Ԏӗ��Z��\����196���~�`312���~�͈̔͂ƂȂ�A280���~�Řb���������� |

|---|---|

| ���LjԎӗ� | 1500���~�Řb���������� |

�w���Q�����z�x���@+�A+�B�~�i100-��Q�҉ߎ������j��100

��8638��3738�~�~90��100���V�V�V�S���T�R�U�S�~

�A���A���̗�ٌ͕�m�Ɉ˗����������ŕٌ�m���ŎZ�o���Ă��܂��B

�R�̎x������̒��ł͈�ԍ��z�ƂȂ�v�Z�ł��B

5-1 ����Q�̔����z�̌v�Z��`�ٌ�m�Ɉ˗����Ȃ��ꍇ

����̕ی���Ђ͕ی���Ђ̎x������ŎZ�o���܂��B

��������Ⴂ���z����Ă������ɂȂ�܂��B

�܂��A���ɂ͕ی���Њ�����Ⴂ���z����Ă���ꍇ������܂��B

������Ǝ�����Y���Ďx����������ƂɎZ�o���������ȑ��Q�����z����Č����ĉ������B

�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�܂��͎����ŕٌ�m����p���Čv�Z���Ă݂܂��傤�I

�����āA�ی���Ђ��ǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă��邩���A��r���Ă݂ĉ������B

�E�����Ō�����ꍇ�̑��Q�����z�̑���́H�ٌ�m���z��70�`80��

�ٌ�m���ŎZ�o�����z��70�`80�����x�̋��z�ł���Ύ��k�ɉ�����͈͂ł͂���܂��B

�������������Ō����s�����A�ٌ�m�Ɉ˗�����A�ٌ�m���̌v�Z�ɉ����Ă����\��������܂��B

�������A�i�ȊO�̎��k���ł́A��Q�ґ����������ċύt��}��K�v������܂��B

���������ٌ�m���ł̑��Q�����z������Ƃ͌���܂����B

�܂�A�o���̒z�̍����Q�C�R���Ȃǂ̏ꍇ�A���Ԃ�����܂ŏ�������Ȃǂ��l���Ȃ��Ă͂����܂���B

�܂��A���ǂ��c��悤�Ȏ��̂ł͑��Q�����z�����z�ƂȂ�A������ł͍ŏI�z�ɑ傫�ȊJ�����ł܂��B

�d�x�̌��ǂō��z�ƂȂ�ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�Ɉ˗������ق������z�Ȑ������\�ƂȂ�܂��̂ň˗����������Ă݂ĉ������B

���̏ꍇ�A�ٌ�m��p���C�ɂȂ�Ƃ���ł����A���ۂɂٌ͕�m��p�����������Ă��˗������ق��������̎茳�ɂ��邨���������Ȃ�P�[�X����������܂��B

�܂��A�P�[�X�ɂ���Čv�Z���قȂ邽�ߓ����������A���߂ǂ��̔��f������A�d����Q���ď����̉���p�̐���������ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�ȂǂɈ�x���k���邱�Ƃ������߂��܂��B

����Q���c��P�[�X�̑��Q���������`�������ڂƎZ�o���@